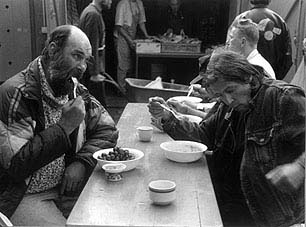

| Armenspeisung 336 „Tafeln" sammeln in Deutschland Lebensmittel und verteilen sie an Bedürftige |

||||||||||

Wenn am Morgen Arbeiter tonnenweise Salatköpfe, Tomaten, Weintrauben und Avocados mit Gabelstaplern auf Berlins größter Verteilerzentrale für Obst und Gemüse zu den Müllcontainern transportieren, beginnt auch Lothar Kämpers Einsatz. Denn was hier entsorgt werden soll, ist zumeist keine verdorbene Ware, sondern entspricht nur nicht mehr den Ansprüchen des verwöhnten Konsumenten. Es ist kurz nach neun, wenn die unzähligen Kisten in dem Transporter verstaut sind und der 54jährige vom Hof in der Beusselstraße in Moabit fährt. Lothar Kämper ist einer von insgesamt rund 130 Helfern, die in Berlin in ihrer Freizeit Lebensmittel sammeln die zu viel geordert, überproduziert oder einfach nicht verkauft wurden. Mit den inzwischen fünf eigenen Transportern und mit Privatautos sammeln die Mitarbeiter der „Berliner Tafel" die Lebensmittel aus Supermärkten und Bäckereien, aus Hotelküchen oder, wie Lothar Kämper, vom Fruchthof. Mit der gesammelten Ware werden dann über 170 soziale Einrichtungen in Berlin beliefert, die alle gleichermaßen von der Kürzungs- und Streichungspolitik des Berliner Senats betroffen sind. Darunter Psycho-, Behinderten- und HIV-Beratungsstellen, Frauenhäuser und Asylbewerberwohnheime, aber vor allem Obdachloseneinrichtungen.

Doch ob Fleisch, Brot, Obst, Gemüse, Salate, Kaffee oder Tee, der Anteil der Menschen, die nicht obdachlos sind, aber für die Essen und Trinken nicht mehr ein selbstverständlich verfügbares Gut ist, sondern zunehmend zu einem Luxus wird und die sich in Suppenküchen und Wärmestuben nach einer Mahlzeit anstellen, wächst. Denn in Berlin leben nicht nur über 180.000 Arbeitslose, sondern beziehen mittlerweile knapp 300.000 Personen Sozialhilfe. Das heißt, diese Menschen haben durchschnittlich weniger als 100 Mark pro Woche, um ihr Leben bestreiten zu können. Vor allem sie gehören in einem immer größeren Maße zu den „Kunden" der Berliner Tafel. „Ohne die Lebensmittellieferungen der Tafel wäre unsere Arbeit überhaupt nicht mehr denkbar. Bei uns sind es vor allem Familien, bei denen das Geld bis zum Monatsende nicht mehr reicht", weiß eine Mitarbeiterin der Suppenküche im Bezirk Pankow. „Wir kommen seit einem halben Jahr hier her, dadurch spare ich Haushaltsgeld. Das kann ich dringend für die Versorgung der Kinder mit Kleidung, Unterrichtsmaterial und ab und zu mal ein paar Spielsachen einsetzen", sagt Almuth Brinker. Die 48jährige ist seit zwei Jahren arbeitslos. Ihr Mann ist zwar noch erwerbstätig, aber der Lohn des Kraftfahrers reicht nicht aus, um zusammen mit dem Arbeitslosengeld seiner Frau eine fünfköpfige Familie zu finanzieren. Kathrin, die älteste Tochter, geht nicht mit in die Suppenküche. Die vierzehnjährige schämt sich dafür, das ihre Eltern zu den Armen gehören. „Wenn mich Klassenkameraden sehen würden, wie ich in die Suppenküche gehe, würde ich mich am nächsten Tag nicht mehr in die Schule wagen", sagt Kathrin. „Müll gehört auf die Kippe" Das System der Tafel basiert auf ehrenamtlicher Arbeit. Neben Berufstätigen und Studenten engagieren sich auch Arbeitslose und Rentner bei der Berliner Tafel. „Mit dem Namen wollten wir ausdrücken, daß wir denen eine Tafel decken wollen, die es sich sonst nicht leisten können", sagt Tafel-Gründerin Sabine Werth. Mit anderen Frauen rief die Sozialarbeiterin vor sieben Jahren die erste Tafel in Berlin ins Leben. Inzwischen stehen nicht nur mehr als über hundert Mitarbeiter auf der Liste des gemeinnützigen Vereins, auch die Schlange der Spender wird immer länger. Neben zahllosen Einzelhändlern aus der Lebensmittelbranche, Supermarktketten und Kaufhäuser, überlassen auch die Deutsche Bank oder verschiedene Lions Clubs nach Veranstaltungen übriggebliebene kalte Platten. Auf den Zustand des Essens wird besonders geachtet. „Wir legen großen Wert auf die Qualität der Lebensmittel. Unsere Maxime lautet: Müll gehört auf die Kippe, nicht zu uns", betont Sabine Werth. Allein der Anteil der gekochten Mahlzeiten am gesamten Spendenaufkommen beträgt 28 Prozent. Obst und Gemüse 21 Prozent und Backwaren 34 Prozent. Insgesamt 4 Tonnen Lebensmittel pro Woche gelangen durch die Tafelarbeit an Bedürftige. Brosamen vom Tisch der

Überflußgesellschaft In der Bankenstadt Frankfurt am Main arbeiten in der seit 1995 existierenden Tafel inzwischen 25 Ehrenamtliche mit. Nicht nur Tages- und Übernachtungsstellen für Wohnungslose, sondern vor allem Kindertagesstätten werden beliefert. „Die Eltern kriegen ihre Kinder kaum noch satt", berichtet Hella Schmieder. Unterstützung erhält die 78jährige Gründerin der Frankfurter Tafel inzwischen auch von Studenten, die ihr Praktikum in der gemeinnützigen Organisation absolvieren. Seit Bankdirektoren und Ärzte zur Mitgliedschaft des Vereins gehören, hat die Spendenbereitschaft erheblich zugenommen. Die vier bis fünf Tonnen Lebensmittel werden über Frankfurt hinaus bis nach Darmstadt und Worms an Bedürftige weitergegeben. Düsseldorf steht als Synonym für Luxus und Wohlstand. Aber neben dem Überfluß und dem Glanz der „Kö" gibt es auch Armut und Bedürftigkeit in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. 33 ehrenamtliche Helfer und Zivildienstleistende arbeiten fünf Tage in der Woche, um die Ware, die dem verwöhnten Kunden nicht mehr zugemutet werden kann – Äpfel mit Druckstellen, überreife Erdbeeren oder braun-gesprenkelte Bananen – dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht wird. Mehr als vierzig Tafeln gibt es inzwischen in NRW. Selbst im Musterländle Baden-Württemberg ist die Armut angesichts des Soziallabbaus so groß, daß Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden müssen. Doch auch in Sachen Armenversorgung laufen die Uhren im sparsamen Stuttgart anders als im übrigen Bundesgebiet. Nur unter Vorlage eines sogenannten Einkaufsausweises können Bedürftige in kommerziell betriebenen Einkaufsläden ihre tägliche Ration an Essen und Trinken erwerben. Pfarrer Martin Friz, Leiter der Stuttgarter Tafel, verteidigt das vom Tafelprinzip abweichende Konzept. „Die Ware soll etwas Wert sein. Und dennoch liegen wir mit den Preisen durchschnittlich um 30 Prozent unter dem teuersten Anbieter in herkömmlichen Einkaufsläden", sagt Friz. Und Bedarf besteht im reichsten Bundesland der Republik reichlich. 100.000 Arbeitsplätze sind in den vergangenen Jahren im Raum Stuttgart vernichtet worden. Neben Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern gehören auch Bafög-Bezieher zu den Stammkunden in den fünfzehn Läden der Stuttgarter Tafel. 15 Arbeitsplätze konnten inzwischen geschaffen werden. Daimler-Benz und das Land Baden-Württemberg gehören zu den regelmäßigen Geldspendern der Einrichtung. „Mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit breitet sich massive Armut aus. Die Notwendigkeit Bedürftige zu unterstützen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen", befürchtet Pfarrer Friz.

Immer mehr „Tafeln" in

Ostdeutschland In Leipzig ist fast 18 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung ohne Arbeitsplatz. Im Verhältnis zu den 15 größten Städten in der Bundesrepublik ist es die Stadt, die nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 3.509 Mark am wenigsten Hilfe zum Lebensunterhalt pro Jahr und pro Kopf gezahlt hat. Seit 1996 arbeitet auch hier eine Tafel-Initiative. Neben Wohnungslosenstätten, Kinderheimen und Betreuungseinrichtungen für Behinderte gehören auch Großfamilien zu den Beziehern. Doch nicht nur Nahrung, sondern sogar Mittel zur medizinischen Versorgung werden inzwischen von der Leipziger Tafel an private Haushalte verteilt. „Vor allem Familien mit mehreren Kindern werden immer bedürftiger", so eine ehrenamtliche Helferin. In Dresden beliefern 55 ehrenamtliche Mitarbeiter, Berufstätige, Studierende, Arbeitslose, Vorruheständler und fünf über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigte Personen mehr als 65 soziale Kontakt- und Beratungsstellen, Anlaufpunkte für Kinder, Jugendfreizeitheime und Senioreneinrichtungen. Neben den klassischen sozialen Einrichtungen gehören auch immer mehr private Haushalte zu den Empfängern der Lebensmittelspenden. Und damit sichergestellt ist, daß die Nahrungsmittel auch eßbar sind, muß die Tafel regelmäßig eine Sammlungsgenehmigung einholen, die ausweist, welchen Wert die Lebensmittel haben. „In Sachsen ist alles sehr straff organisiert", sagt die Leiterin Edith Franke, „die Tafel, muß regelmäßig Rechenschaft an das Regierungspräsidium ablegen". Über 100.000 Bedürftige Tag für Tag Kritiker werfen den Tafelinitiatoren vor, daß sie mit ihrer freiwilligen Arbeit den Staat aus seiner sozialen Verantwortung entlassen. Die Arbeit lindere zwar die Not, ändere aber nichts an den gesellschaftlichen Strukturen, die diese Not erst erzeugen. So weigern sich einige Wohnungslosentagesstätten Lebensmittel von der Tafel anzunehmen. Sabine Werth weist die Vorwürfe zurück. „Die Situation in unserem Land ist nicht schlechter geworden, weil wir versuchen zu helfen, sondern durch die Ignoranz der Regierungsparteien und all den politischen Kräften, die diese Politik stützen. Wir versuchen Lücken im Bereich der Essensversorgung zu schließen. Diese Lücken sind nicht durch uns entstanden, sondern durch die Regierungen in Bund und Ländern. Der Staat nimmt sich aus der Pflicht. Die Arbeit der Tafeln, die sich in den letzten Jahren nach dem Vorbild Berlins gegründet haben, weist nur immer wieder auf die Mißstände hin. Gleichzeitig versuchen wir die Sozialarbeiter in den verschiedenen Einrichtungen zu entlasten, denn so brauchen sie sich nicht auch noch um die Essensversorgung zu bemühen, sondern können sich auf ihren politischen Kampf, um den Erhalt ihrer Einrichtungen kümmern. Gäbe es Armut und Obdachlosigkeit nicht, bräuchten die Tafeln nicht zu existieren", argumentiert Werth. Korrekt müssen in erster Linie die Abnehmer der Spenden sein. „Immerhin bekommen diese Einrichtungen von uns Lebensmittel kostenlos zur Verfügung gestellt. Da wollen und müssen wir verhindern, daß dort die Spenden verkauft werden. Für uns selbst sehe ich da kein Problem, da wir das Essen nur nehmen und ansonsten nichts mit den Gebern zu tun haben, ist da auch keine Einflußnahme möglich. Ein Lebensmittel ist nicht politisch. Wir arbeiten zwar überparteilich, aber sind in unserem Tun dennoch nicht unpolitisch", betont Sabine Werth. Christian Linde |

||||||||||

| Veröffentlicht in: Mieterschutz, Heft 6/2000, November/Dezember 2000 | ||||||||||

| Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Texte zur Wohnungslosigkeit | ||||||||||